por Ramón d’Andrés

Sigue siendo doctrina extendida que las primeras muestras escritas de la lengua castellana o española son las Glosas Emilianenses, un códice del monasterio de San Millán de la Cogolla, en la hoy provincia de La Rioja, datado a finales del siglo X o principios del XI. Muchos libros de texto, artículos de prensa, trabajos divulgativos, publicidad turística, etc., se refieren a las Glosas Emilianenses y a San Millán como «la cuna del castellano», «los primeros balcuceos del español», «el acta de nacimiento del idioma español», y florituras semejantes. Con este motivo, en 1977 se conmemoró el Milenario de la Lengua Española, y a San Millán acudieron los reyes, autoridades políticas y culturales de todo pelaje, y se pronunciaron inflamados discursos que cantaban las glorias de la sin par lengua española, que desde tan humildes orígenes se había expandido a todo el orbe, sin que hubiera mediado imposición ninguna ―fíjense ustedes―, sino que todas las gentes de la península hispánica y de América acogieron gozosas este lindo idioma por su expresividad y sus cinco estupendas vocales, y nada tuvieron que ver en ello ni la supremacía imperial ni los ejércitos. Qué cosas.

Sí, vale, pero a lo que vamos: la lengua de las Glosas Emilianenses no es castellano. La Glosas Emilianenses son la primera muestra escrita no del castellano, sino de otra lengua románica peninsular: el navarro-aragonés. Además, y esto es muy conocido, en las Glosas están también las muestras escritas de otra lengua peninsular: el vasco o euskera.

Por tanto, toda la retórica empleada para glorificar las Glosas Emilianenses como el germen de la lengua castellana, se podría haber empleado ―con toda justicia y espíritu científico― para conmemorar los inicios de dos lenguas peninsulares y españolas que tamién existen y están ahí con su digna riqueza histórica y cultural: la lengua vasca y la lengua navarro-aragonesa. Con respecto a esta última, el escarnio es notable: su heredera moderna es la lengua aragonesa, que malvive con apenas 12.000 hablantes en el norte de la provincia de Huesca, sin que los hiperbólicos enaltecedores del castellano se preocupen lo más mínimo de la suerte de esta lengua de ciudadanos españoles; antes bien, suelen burlarse de los que se esfuerzan por usarla y dignificarla, y su deseo inconfeso es que la fabla aragonesa se vaya al carajo cuanto antes.

El mito de la cuna de la lengua

Si queremos situarnos en el respetable terreno de la ciencia, debemos despojarnos de toda hiperventilación nacionalista, para contar las cosas lo más objetivamente posible.

Lo primero es quitarnos de la cabeza el mito del nacimiento de una lengua como un acto histórico concreto. Las lenguas románicas no nacen en un año preciso, sino que son fruto de un lento proceso de diferenciación dentro de una lengua anterior (que es el latín), y ese proceso duró varios siglos, desde el latín vulgar del siglo V hasta su individuación hacia los siglos IX y X.

Por tanto, las lenguas romances de la península Ibérica se van desarrollando («nacen») todas al mismo tiempo. No tiene ningún sentido pensar que hay alguna lengua que surge antes que otras, que es «más antigua». Por consiguiente, es ridículo establecer una competencia para saber qué lengua es más antigua, y de ahí extrapolar que la más antigua está dotada de más autenticidad y nobleza histórica, por ejemplo.

Por otra parte, la existencia o conservación de un determinado documento en el que por primera vemos aparecer muestras de una determinada lengua, es un hecho accidental y azaroso, que no significa que la historia de esa lengua surja en ese documento. Cuando decimos que una lengua romance estaba en formación, nos referimos a la lengua que hablaba la gente anónima que constituía su comunidad lingüística, y no a un documento que en un momento determinado escribió alguien perteneciente a una minoría que sabía escribir. Un primer testimonio escrito de una lengua puede ocultar siglos precedentes de uso ininterrumpido por parte de la comunidad hablante. Así pues, el «primer documento escrito de tal o cual lengua» no tiene nada que ver con el «nacimiento de esa lengua», que es un proceso histórico largo.

Es navarro-aragonés, no castellano

Las Glosas Emilianenses no son la primera muestra escrita de castellano, sino de navarro-aragonés. Esto es algo que los expertos en historia lingüística saben desde hace bastante tiempo. Oigamos a algunos expertos.

Ramón Menéndez Pidal, en su libro Historia de la lengua española, escrito desde finales de los años 30 y editado por primera vez en 2005: «Estas cláusulas son el acta de nacimiento del romance español. Pero ese idioma no es el castellano. El monasterio de San Millán, aunque situado en la frontera con el condado de Castilla, pertenecía en el siglo X y gran parte del XI al reino de Navarra, y en su territorio se hablaba el dialecto navarro-aragones, según muestran las Glosas que nos ocupan»; «Estos rasgos no castellanos son: […]» (y sigue una larga enumeración de rasgos navarro-aragoneses).

Rafael Lapesa, en su libro Historia de la lengua española, 1942: «El romance aparece usado con plena conciencia en las Glosas Emilianenses, compuestas en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla, y en las Glosas Sileses, así llamadas por haber pertenecido su manuscrito al monasterio de Silos, situado al sureste de Burgos; probablemente fue copiado allí de una original procedente de San Millán de la Cogolla. Unas y otras datan del siglo X o comienzos del XI, y están dialecto navarro-aragonés».

Fernando González Ollé, en su artículo «El romance navarro», publicado en 1970 en la Revista de Filología Española: «… las Glosas emilianenses […] estimo que pueden ser consideradas como la primera manifestación del habla navarra».

William James Entwistle, en su libro Las lenguas de España. Castellano, catalán, vasco y gallego-portugués, 1973: «Que la lengua de las Glosas no es la castellana puede verse en formas como las siguientes: […]» (y sigue una larga enumeración de rasgos lingüísticos)]

William Dennis Elcock, en su libro The Romance Languages, publicado en Londres en 1975: «The stamp of the region of Navarre is quite unmistakable».

Heinz Jürgen Wolf, en su libro Glosas Emilianenses, publicado en Hamburgo en 1991:«Las glosas romances son aragonesas».

Antonio Alatorre, en su libro Los 1001 años de la lengua española, 2002: «Estaban escritas en “nuestra lengua” estas glosas? No, evidentemente. […] El monasterio de San Millán estaba a fines del siglo X en territorio navarro, y el de Silos estaba en territorio recién reconquistado y dependía culturalmente del de San Millán. La lengua de las glosas silenses es la misma que la de las emilianenses: es la lengua navarro-aragonesa en su etapa arcaica muy afín a la mozárabe.» (Y sigue una enumeración de rasgos lingüísticos que demuestro esa afirmación).

Navarro-aragonés = riojano

Una aclaración necesaria: el exiguo territorio de la actual lengua aragonesa (el norte de Huesca) es lo que queda de un territorio medieval mucho más amplio. Es por eso por lo que, en referencia a la época medieval, nos referimos a esa lengua como navarro-aragonés. Pero, puesto que esta lengua medieval se extendía hasta lo que hoy es La Rioja, se apela también al nombre de navarro-aragonés-riojano, y a veces se dice simplemente riojano si nos referimos específicamente a aquel romance en tierras riojanas. Esencialmente, estamos hablando del mismo tipo lingüístico, del mismo romance. (Otra aclaración más que necesaria: este riojano medieval, es decir, el navarro-aragonés de La Rioja, no se corresponde con lo que llamamos riojano en la actualidad, que es una variedad dialectal del castellano septentrional. Si no se tiene en cuenta todo esto, la confusión puede ser de padre y señor mío).

Aclarado lo anterior, no nos extrañará que haya autores que identifican la lengua de las Glosas Emilianenses como riojano, que es una manera de decir navarro-aragonés del extremo más occidental. También hay quien la identifica como un «riojano impregnado de rasgos navarro-aragoneses», que es decir prácticamente lo mismo.

Véase el mapa de arriba, donde se ve la extensión territorial del navarro-aragonés.

Las primeras muestras escritas del castellano

Si las Glosas Emilianenses no son la primera muestra escrita del castellano, sí parece que lo son las que aparecen en los Cartularios de Valpuesta (Burgos). Se trata de documentos escritos en latín tardío salpicados de palabras y expresiones romances con características claramente castellanas. Están escritos entre los siglos X y XII, y son copias de otros que pueden remontar al s. IX. Que ahí están las primeras muestras del castellano, fue reconocido en 2010 por la Real Academia Española.

En fin, para mí la enseñanza de todo este embrollo de las Glosas Emilianenses es el principio de Simplícides, que dice: «Todo asunto científico, sumergido en ideología, se convierte en una chapuza». Aquí la ideología es el nacionalismo lingüístico español-

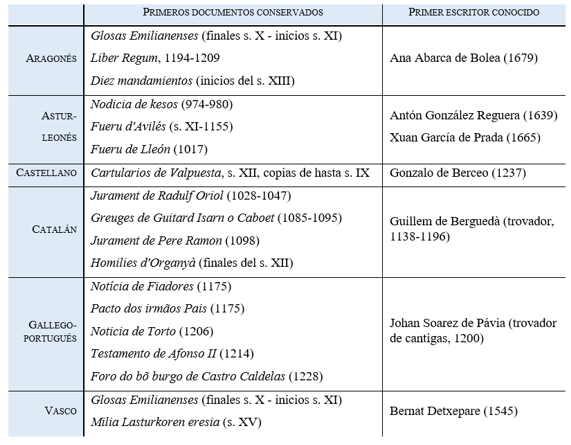

Cuadro de primicias de las lenguas peninsulares

Finalizo con este cuadro sinóptico de primicias documentales de las lenguas peninsulares.

Para quien desee documentarse más en este tema, le aconsejo al menos estas dos lecturas:

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2015): «La cuna: los orígenes del castellano», en Errores y horrores del españolismo lingüístico, Tafalla: Txalaparta, pp. 45-60.

Wolf, Heinz Jürgen (1997): «Las Glosas Emilianenses, otra vez», en Revista de Filología Románica, 14, vol. I, pp. 597-604, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid.

Es un articulo muy entretenido y está bien recordar que hay otras maneras de mirar la historiografía oficial, que muchas veces está contaminada por las corrientes de pensamiento dominantes o el relato del fuerte.

Está muy bien recordar que hay otras lenguas o había otras en la península ibérica que nacieron o mejor dicho evolucionaron de un latín que desde tan humildes orígenes en la la península italiana ya se hubo expandido a todo el orbe conocido, sin que hubiera mediado imposición ninguna. Bueno alguna que otra cohorte mediante, pero poco más.

El problema de todas las lenguas tanto actuales o extintas es que detrás hay gente que está empeñada en sazonar todo con un nacionalismo romántico trasnochado que asocia lenguas y sentimientos «pseudopatrioticos» muy de moda pero un tanto antiguos; en mi modo de ver.

Es irrelevante que las notas que aparecen en las acotaciones al margen de los textos de Yuso sean o no Aragonés, Castellano, Leonés, Gascón o Gallego. Que la historiografía se empeña en decir que es castellano, pues muy bien. Hubiese sido igual si hubiesen aparecido en Alcira o Gandía, seguro que lo hubiesen bautizado como «Catalán».

Cierto es que aparecen las primeras palabras en vascuence, idioma vasco, euskera o como usted le quiera llamar; y bien seguro es que ese idioma se extendía desde la Gironda hasta casi el Duero usándolo sus habitantes para comunicarse sin saber los pobres que formaban parte de «Euskalherria», quien se lo iba a decir a ellos.

O quizá en los siete valles de la antigua provincia de Logroño hoy comunidad autonoma de La rioja convivían todos los idiomas de la época. Si en San Millan en el valle del Najerilla se hablaba el Navarro-aragonés, un valle mas hacia el este en el del Iregua se hablaría ya el Aragonés más puro. Así pues en el del Leza, ya hablaríamos de algunas palabras en protoóccitano, y ya en el Jubera o Alhama del catalán e incluso lo mismo en Corella-Navarra ya hablaban provenzal. Y en los valles occidentales pues igual el latín se iría degradando en castellano, leones, gallego…….

Lo mismo se podría aplicar a antigua provincia de Santander actual Cantabria. Así un habitante del valle del Pas hablaría castellano-cantabro-español-santanderino y uno del valle del Saja Liones-lleones-bableoriental-asturianudesantillana-fabla…Aún así en la edad media se comunicaban entre ellos sin problemas seguramente en una época donde las palabras no estaban en diccionarios ni tenían carga política detrás.

Por otra parte un orgullo que en la península haya tantas lenguas distintas y una pena y un error que algunas como el aragonés o el leonés se estén perdiendo. El valenciano, el bable, el mallorquín, el gallego, catalán o euskera son patrimonio de todos ya seas de Gomera o de Soria y debería ser obligación de todos conocerlo al menos un poco, que en la educación básica y secundaría se aprendiesen las lenguas distintas del castellano su historia, evolución, literatura…De todas independientemente del numero de hablantes de la misma y se enseñasen unas nociones básicas para comprender y amar un patrimonio inmenso que está en peligro.

Las lenguas son parte de la esencia humana y son un instrumento de comunicación, para crear, unir, compartir, reir, llorar…NUNCA para enfrentar o discriminar.

Me gustaMe gusta

Gracias por el comentario. Bastante de acuerdo.

Me gustaMe gusta

Tampoco viene del Latín, sino del italiano, lengua que durante mucho tiempo se creyó que provenía del Latín y que más tarde se comprobó que convivió con el Latín. Hay que recordar que durante más de 1500 años Iglesia y Estado eran lo mismo. El latín era la lengua oficial de la Iglesia Y CUALQUIER OTRA LENGUA ESTABA PROHIBIDA, ESPECIALMENTE EN LOS MONASTERIOS, ANTECESORES DE LA IMPRENTA.

Hoy sabemos mediante modelos computacionales y fonéticos que las lenguas latinas son en realidad lenguas italianas. Por otro lado es evidente. Si partimos de que tanto italiano, español, catalán, portugués, lenguas de Oc,… derivan del Latín y que ninguna de ella tiene relación alguna con el latín (un español p.ej necesita años de estudio para entender una frase medianamente compleja el latín) sería extremadamente complicado explicar porque un portugués, español o italiano pueden entender gran parte de las otras lenguas sin haber estudiado un sólo minuto.

Si por contra, partimos que todas ellas son dialectos del italiano, es evidente explicar su semejanza.

Me gustaMe gusta

Bueno, esa tesis necesitaría ser explicada con más calma y detalle. No sé qué obstáculo hay para pensar que las lenguas románicas no vengan del latín. Alguna vez me encontré en Internet con tesis que lo ponían en duda, pero, la verdad, no sé por qué parece increíble que el latín diera lugar evolutivamente a las lenguas romances.

Me gustaMe gusta

La tesis no es nueva y es bastante plausible. El lingüista mexicano Dante Medina escribió un opúsculo («¿Latino yo?, no, yo soy itálico») en el que explica las razones por las que las llamadas lenguas romances no tienen su origen en el latín sino en el itálico. Las lenguas regionales se hablaban en toda Europa mucho más que el latín que era fundamentalmente una lengua oficial de uso administrativo. La gente en aquella época, hasta la caída del imperio romano, hablaba sus propias lenguas (posiblemente no en Roma, claro) y las «romanizaban» a la hora de entenderse con las autoridades; un «latín macarrónico», igual que ahora se usa la actual lingua franca, el inglés, como «inglés macarrónico».

Me gustaMe gusta

Las lenguas romances se formaron a partir de la lengua hablada, que era un latín popular hablado basilectal, como todas las lenguas que hay, hubo y habrá. No entiendo qué es eso del itálico que no sea el latín. ¿Qué es el itálico?

Me gustaMe gusta

Está bien saber todo esto, aunque no deja de haber cierta influencia de nacionalismo castellano/español en la tabla que dejas al final: no aparece el mozárabe, lengua tan peninsular como todas las demás. Parece que por estar en territorio musulmán no existiera.

Me gustaMe gusta

Sí, merecería estar también. Pero el motivo no es que estuviera en territorio musulmán, no tiene nada que ver.

Me gustaMe gusta

Qué horror de mapa del S. X, con el territorio cántabro dividido entre el castellano en su mitad occidental (?) y el vasco en la oriental (¿?), cuando parece evidente que se hablaba asturleonés en ambas. En fin.

Me gustaMe gusta

Puede ser, sí. En todo caso, lo muestro para ilustrar la geografía del navarro-aragonés.

Me gustaMe gusta

Antes que Ana Francisca Abarca de Bolea, escribió en aragonés Juan Fernández de Heredia, siglo XIV, o Lope de Moros, posible autor de la Razón feita d’amor.

Me gustaMe gusta

Muchas gracias por la información, Sr. Pérez Lasheras.

Me gustaMe gusta